最近一段时间,在暖湿气流的影响下,空气中的湿度非常高,人体难免出现各种不适。周末到了,大家可以在家煲点祛湿汤、祛湿茶。

《温病条辨》指出:“湿之入中焦,有寒湿,有热湿,有自表传来,有水谷内蕴,有内外相合。”

湿邪喜欢和其它邪气一起致病,湿和热一起就是湿热,和寒一起就是寒湿。

湿热者多表现为体味重(口臭、腋臭、脚臭、小便臭等),易长痘生疮,口干、口苦,尿黄,便后肛门灼热感,白带色黄味重,舌质红,苔黄腻或黄厚等。

寒湿者多表现为体味淡,多怕冷、怕吹风,小便清长,大便溏薄,白带清淅,舌体胖大,多有齿痕,舌苔白腻或白厚。

湿热和寒湿虽然都是湿邪入体致病,但是这两种湿需要区分对待,用正确的方法祛湿。

岭南地区多湿热,所以流传民间多年的祛湿汤、祛湿茶都是以祛湿热为主的,如五花茶、冬瓜荷叶茶、赤小豆薏米汤等等。当中常用到的食药材如赤小豆、薏米、木棉花、绵茵陈、玉米须等等性味也偏寒凉。

如果长期喝这类寒凉的祛湿食疗,反而会损伤阳气、耗损脾胃,不仅祛湿效果差,还会直接损伤体质。

像现在这种,湿气重又带点阴冷的天气,可以选择一些平性或偏温的祛湿食材或食疗,如茯苓、白扁豆、陈皮、藿香、砂仁等等都是很适合用的。

还需注意的是,日常祛湿不要忘记健脾。因为脾主运化,负责代谢水湿,脾胃强健,脾运化得利,就能代谢水湿,使水湿自然地排泄到体外,避免水湿内停的情况。

1、茯苓

茯苓,味甘淡,性平,归心、肺、脾、肾经,具有健脾和胃、宁心安神、利水渗湿的功效。

茯苓利水而不伤气,既能祛湿邪,又能扶正气,还可以适当用茯苓来煲粥,用作日常健脾之用。

现代研究表明,茯苓含茯苓多糖、三萜类及麦角甾醇、卵磷酸、胆碱、组氨酸等多种营养成分,具有调节免疫功能、抗肿瘤、抗衰老等药理作用,实为延年、益智、抗衰老之佳品。

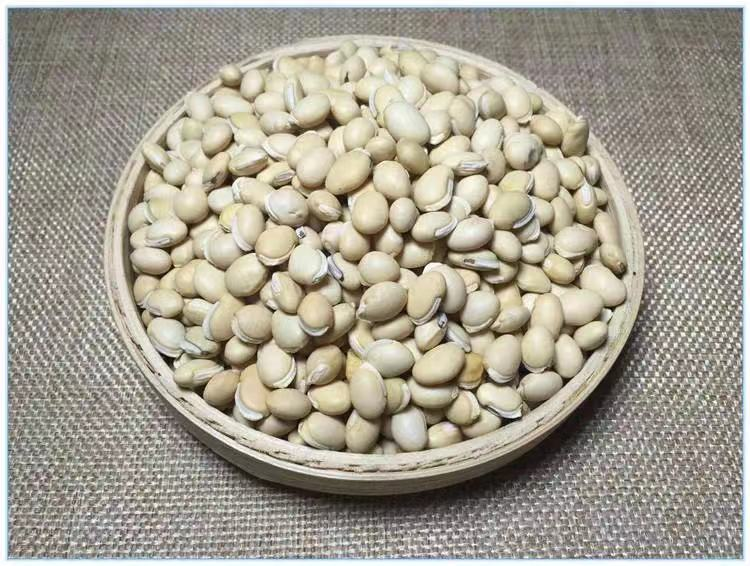

2、白扁豆

白扁豆,性平味甘,归脾、胃经,能健脾化湿,和中消暑。

白扁豆既能健脾胃,又能去湿浊,补脾而不滋腻,化湿而不燥烈。更重要的是,白扁豆化湿,专门针对中焦脾胃的湿,不会损伤中阳之气,很适合日常保健用,煲汤、煮粥都是可以的。

明代医家李时珍的《本草纲目》中记载:“硬壳白扁豆,其子充实,白而微黄,其气腥香,其性温平,得乎中和,脾之谷也。入太阴气分,通利三焦,能化清降浊,故专治中宫之病,消暑除湿而解毒也。能止泄痢,消暑,暖脾胃。”

3、陈皮

陈皮,性温,味苦、辛,归肺、脾经,能理气健脾、燥湿化痰。

春季天气潮湿,容易滋生积滞、湿滞,阻碍体内气机的运转。陈皮不仅能健脾燥湿,还能理气,让身体气机通畅起来,让它运转得更加顺利。当有明显湿重尤其是寒湿重的症状时,可以用1~2克的陈皮放入热水中,泡一杯陈皮水喝。

现代药理学研究发现,陈皮主要含黄酮类成分,如橙皮苷、川陈皮素,橘皮素等,还含有辛弗林和挥发油,其确有理气健脾、燥湿化痰平喘作用,常用于胸脘胀满、嗳气呕吐、食欲不振、咳嗽痰多。

陈化三年以上的陈皮,黄酮类有效成分含量随着年份的增加而递增,从而使药效更佳。

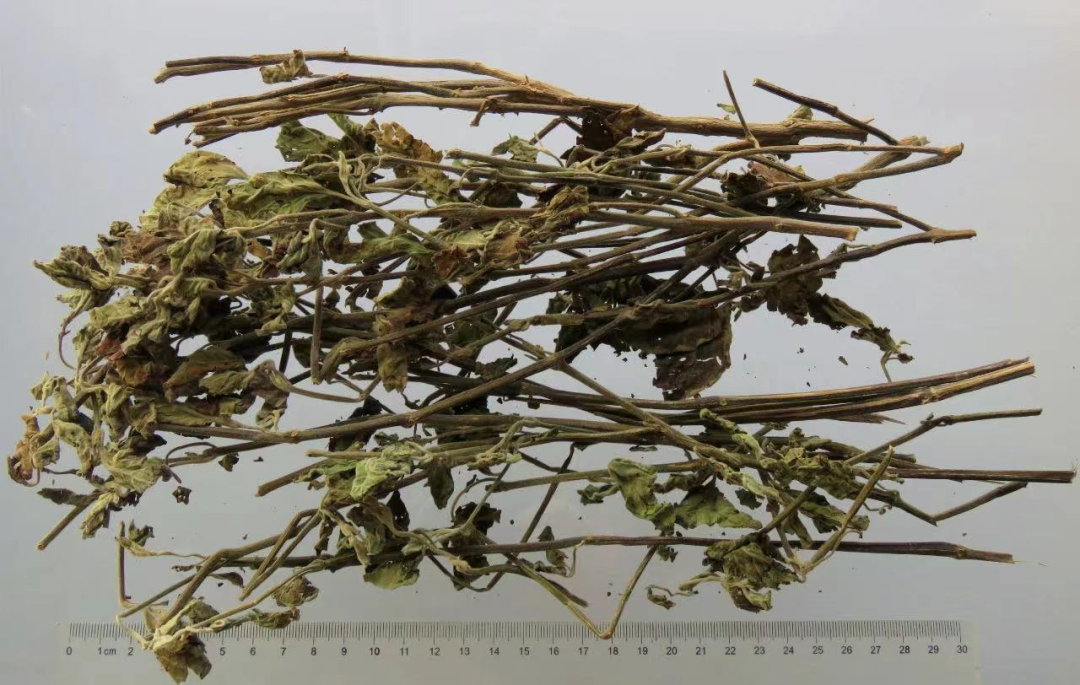

4、藿香

藿香,性微温,味辛、甘,归肺、脾、胃经,能祛暑解表,化湿和胃。藿香可以化湿醒脾,而且是温性的,很适合体内有寒湿的人调理用。

广藿香辛温发散,气味特殊,具有浓烈香气,入脾胃经,功能芳香辟秽,助脾胃运化,是芳香化湿浊要药。《本草图经》记载:“藿香治脾胃吐逆,为最要之药。”其中寒湿、湿热、脾虚湿蕴导致的呕吐均可使用,偏寒湿者可配伍生姜,偏湿热者可联用黄连、竹茹,脾虚湿困者可配伍四君子汤使用。

砂仁,是著名的“四大南药”(槟榔、益智仁、砂仁、巴戟天)之一,其中以广东阳春出产的砂仁品质最佳,俗称“春砂仁”。砂仁性温,味辛,归脾、胃、肾经,具有化湿开胃,温脾止泻,理气安胎的作用。

脾喜燥而恶湿,喜香而恶秽。寒湿困阻于脾,脾胃升降失常,就会产生恶心、呕吐、腹泻等症状。砂仁气味辛香,能醒脾化湿,湿邪既去,枢纽之机得复,呕吐得止。如《本草蒙筌》:砂仁“止恶心”。《本草纲目》:砂仁“补肺醒脾,治噎嗝呕吐”。

湿邪为病,最易困阻脾胃,砂仁性温,可温暖脾胃,散寒逐湿,寒湿袪则泄泻止。对于虚寒体质明显的人来说,将砂仁与偏温的陈皮共煮,还能起到很好的温脾胃、祛寒湿的功效。

山药又名薯蓣,药食两用。《本草纲目》记载山药“益肾气,健脾胃,止泻痢,化痰涎,润肤养发。”山药药性平和,具有健脾养胃的功效,脾运则湿气能化,适合大部分人群食用,特别适合于脾虚湿盛之人。材料:淮山20克、白扁豆20克、猪瘦肉300克、生姜2~3片。做法:淮山、白扁豆、猪瘦肉洗净,猪瘦肉整块不刀切,与生姜、淮山、炒扁豆一起放进瓦煲内,加清水约2000毫升,煲沸后改为文火煲约1个小时,调入适量食盐调味便可。3、瓦煲加适量清水,放入姜片煮沸后放入鲫鱼,小火煲半小时后加入砂仁稍煮5分钟,加盐调味即可。适合人群:湿困脾胃者,常见腹胀不适,恶心欲呕,食欲不佳,大便溏烂,舌淡红,苔白腻者。材料:鲜淮山80克(干淮山30克),茯苓30克,芡实30克,莲子30粒(可带芯),陈皮6克,猪骨300克(可供3至4人食用)。3、将所有备料放入锅中,加入适量清水,大火煮开,小火煲1.5小时,加盐即可饮用。材料:炒白扁豆30克,水发香菇50克,冬瓜500克。盐、香油各适量。做法:将水发香菇切块;冬瓜去皮,切片。先将炒白扁豆放入锅中,加适量水,煮40分钟,再放入香菇和冬瓜,煮5分钟,放盐和香油调味即可。随餐食用。功效:补脾虚、化脾湿、健脾运。白扁豆可健脾化湿,冬瓜可利水消肿,香菇可健脾开胃。此汤能起到补脾虚、化脾湿、健脾运的作用,对脾虚湿盛水肿、食少腹泻均有食疗效果。做法:生姜、陈皮温水煮开后加入砂仁煮2~3分钟,水煎代茶饮。注意砂仁不宜久煮。注意事项:便秘人群、口臭、阴虚体质、内热较重等人群不宜服用。适合人群:适用于贪凉太过受寒导致的感冒,出现恶寒发热,头身困重疼痛,腹痛腹泻,恶心呕吐,胸脘痞闷,舌淡红,苔白腻。挑选药材煲汤的时候,尽量不要挑酸味较浓的,闻起来有酸味的药材可能用硫黄熏过,煲起汤来口味不佳。

一般的小家庭煲汤需要的药材用量不宜太大。

在煲汤前先把药材清洗干净,浸泡30分钟以上,再进行加热煲汤。